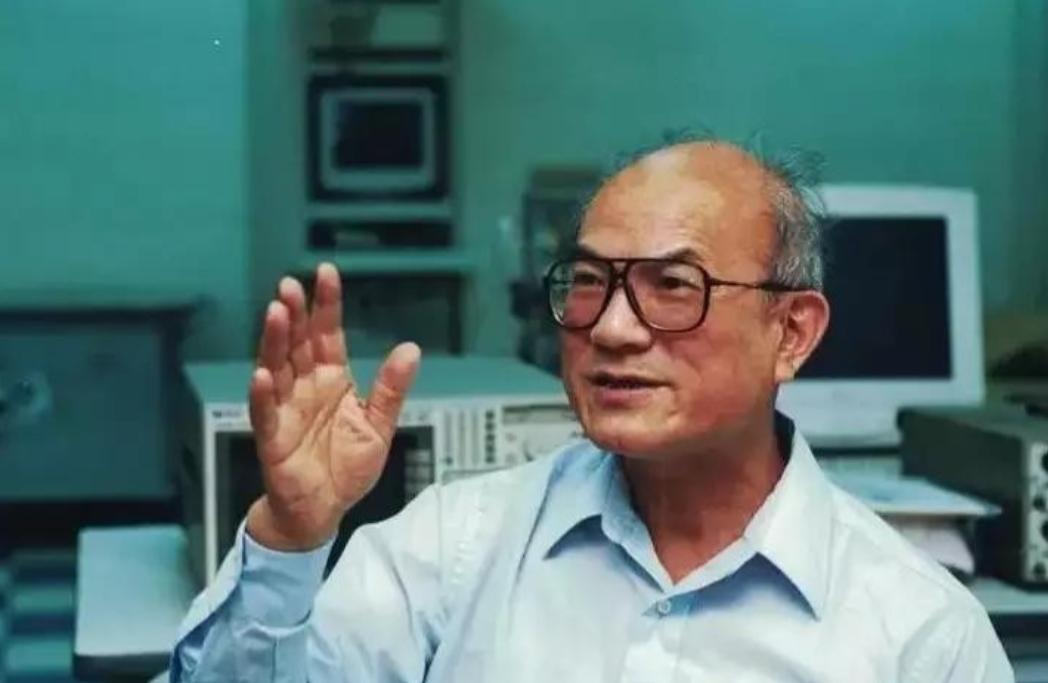

2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功飞入太空,科技人员第一时间找到钱学森,把喜讯告诉了钱老,然而钱老第一句却是:“王永志,还在吗?”科技人员说:“在在在,他一直在基地盯着的。”听到这个回答后,钱老放心地点了点头。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!2003年10月15日早晨,戈壁滩上的酒泉卫星发射中心寒意未散,阳光慢慢铺洒下来,照亮了巍然挺立的长征二号F运载火箭,9点整,火箭点火,伴随一声震响,托举着“神舟五号”飞船直冲云霄。千里之外的北京,一间病房内,92岁的钱学森躺在病床上,目光紧盯着电视,屏幕上火焰喷薄,轨迹清晰,画面晃动中,他的眼角泛着泪光。飞船顺利升空后,医疗仪器上的心率曲线略有起伏,医护人员正准备上前查看,钱学森却沙哑地开口问了一句:“王永志,还在吗?”听到这话,在场的科技人员连忙回答:“在在在,他一直在基地盯着。”老人这才轻轻点头,神情慢慢放松。王永志的名字,在很多人眼中并不如杨利伟那般耳熟,但他与钱学森之间的缘分,贯穿了中国航天几十年的发展历程。1961年,王永志从莫斯科航空学院毕业归国,进入国防部五院,也就是后来的中国运载火箭技术研究院。当时的钱学森是院长,已经是享誉国内外的科学家,王永志年仅29岁,却已经展现出扎实的理论功底。一次,在弹道计算的复核过程中,王永志提出疑问,认为公式中某处处理不妥,他用笔在稿纸上重新演算,给出一个不同的算法。钱学森仔细审阅他的推导过程,停顿良久后拍了拍桌子,说:“这个想法好。”从那以后,王永志逐步走入核心团队。1964年,火箭试验中遇到新难题,计划发射的导弹在推进剂量设计上显得有些紧张,许多人都认为需要再多加一些燃料,王永志反复查看环境数据后提出,不增反减,少装600公斤燃料。他指出,天气炎热导致燃料密度提高,继续按照原设计加注,可能会造成效率损失,当时不少专家质疑这个方案,钱学森听完计算过程后,坚定地支持他的意见。试验当天,导弹射程达到预期,数据回收完好无损,王永志的判断得到了充分验证,进入上世纪80年代,王永志已成为技术骨干。1986年,他被任命为中国运载火箭技术研究院第六任院长,继续推进型号研制工作。他曾参与提出“捆绑火箭”构想,面对国外的技术封锁,他带队从零起步,仅用一年多时间便完成设计验证,填补了我国运载火箭领域的一个空白。1992年,我国决定启动载人航天工程,当时王永志已年满60,原本可以退休,但他选择留下来。此后十余年,他几乎将全部时间都放在了任务进展、系统协调与方案把控上,他提出一系列关键改进意见,特别是在飞船的逃逸系统、返回控制等方面,亲自参与了多轮测试数据审查。2003年神舟五号任务筹备期间,他依然坚持天天在基地,发射前,他提出一项数据需要三次独立复验,最终发现原本设想中的一个参数存在边界模糊的问题,调整后显著提高了逃逸系统的稳定性。发射当天,他从凌晨便开始在指挥大厅坐镇,整整站了六个小时,口袋里一直揣着硝酸甘油片。飞船升空后,王永志没有第一时间离开,而是守在指挥大厅直到返回舱安全着陆,他向医务人员打完电话后,才坐下来,眼里泛着泪光。随后,他打电话告诉钱学森:“您交给我的任务,完成了。”电话那头,钱老只说了两个字:“好呀。”在中国航天几十年的发展过程中,王永志始终站在一线,他习惯把自己的名字放在集体中,从不主动提及那些关键的技术转折点自己参与多少,他常说,火箭发射成功,是所有人努力的结果。有一年,杨利伟前往医院向钱学森汇报神舟五号任务的成果,钱学森指着墙上挂的一张合影对他说:“你要记住这些前辈。”照片中的王永志身穿旧棉衣,站在戈壁滩上的地面调试平台旁,身后是简陋的帐篷和计算设备,那是王永志最年轻、也是最拼的年代。很多年后,新一代航天设计师在接受采访时提到王永志,他们说,设计可以传承,数据可以优化,但有些精神,是靠身边的人点燃的。在他们眼中,那些坚持过几十年航天工作的人,不是模糊的符号,而是真正撑起火箭腾空的基石。2003年的那一问,不只是一句问候,是一个时代的交接,王永志在,钱学森就放心。钱学森放心,不只是因为眼前的飞船升空成功,更是因为他看到,无数个王永志,正在一代又一代地接过接力棒,走向更远的太空。对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信源:中国新闻周刊——中国载人航天“大总师”走了,钱学森推荐了他